习近平总书记关切事|走进共富路上的特色村

【/h/]3月5日下午,* * * * * *参加了十四届全国人大二次会议江苏代表团的审议。在了解到江苏苏州永琏村追求共同富裕的新进展后,* * *高兴地说:“你们是走乡村振兴共同富裕道路的先行者,应该把这条路走出来。我们必须继续促进共同富裕,走中国现代化道路。”

【/h/]推进共同富裕最艰巨最繁重的任务还在农村。从江南到塞北,从革命老区到开放前沿,一村一村找准切口,因地制宜,努力走出一条适合自身特点的发展道路。

【/h/](1)千亿村的新追求

【/h/]【“我们所说的共同富裕是指全体人民共同富裕,人们的物质生活和精神生活都很富裕”——* *】

【/h/]这是江苏省张家港市永琏村的景色(2022年7月15日摄)。新华社记者纪摄

【/h/]三月的春风吹新绿。走进江苏苏州永琏村,房屋错落有致,房前屋后种着嫩柳;小桥流水人家,流淌着江南水乡的韵味。

【/h/]60多岁的陈李云迪和他的老姐妹们走进乡镇电影院,熟悉了电影院,打开手机上的一键通App,扫码兑换。免费看电影,1分钱喝咖啡,100块钱在运动馆健身一整年...通过争做好人好事为福利积累“永恒积分”已成为村民的日常。

【/h/]永琏村是在长江滩涂上开垦出来的,曾经是该地区最贫困的村庄。20世纪80年代,随着改革开放的春风,这个海滩村从“以粮为纲”转变为“以工兴村”,村办轧钢厂逐渐成长为中国民营企业500强之一的永刚集团。1998年和2000年,永刚集团两次改制,将25%的股份留给村集体,为村民种下了一棵“摇钱树”。

【/h/]2005年,从部队退役的吴惠芳回到家乡担任村支书,继续和村民们一起奋斗。规划和建设交通道路,安置房屋,建设现代农贸市场、商业街区、医院和学校...短短几年间,一个产业兴旺、生态宜居的现代化“永琏小镇”已经建成。

【/h/]然而,吴惠芳很快发现村里的条件不错,但酗酒和赌博的现象以及邻里之间的冲突和纠纷仍然存在...“都说仓廪实而知礼节,但这不是一朝一夕的事。”吴惠芳说:“当时我想,似乎除了让村民的钱包鼓起来、过上好日子之外,他们还必须追求一些新东西。"

【/h/]在村里设立“文明家庭奖”鼓励先进、鼓励落后的同时,我们要从小事做起,培养文化,开拓视野。建设农民休闲公园、图书馆、社区服务中心等。,并向村民免费开放;邀请国内外一流文化团体在此演出,组建舞龙队、腰鼓队等一批群众文化队伍;成立社会文明建设协会,从公共厕所、祭祀和交通文明入手,逐步培养文明意识;建设数字生活馆、数字永久教室等。,以便村民能够跟上时代...

【/h/]2023年,永琏村工农业总收入1616亿元,村集体经营性收入3.35亿元,村民人均纯收入7.3万元。同时,永琏村连续六年被授予“全国文明村”称号,村民的精神文化生活更加丰富。

【/h/]“什么是中国式的现代乡村形态?”吴惠芳感慨地说:“要实现物质富裕,只有一半的问题得到了回答。我们一定牢记* * *的嘱托,答好精神富裕的答卷。”

【/h/](2)从“干沙滩”到“金沙滩”

【/h/]【“我们要实现共同富裕,先富起来后富起来”——* *】

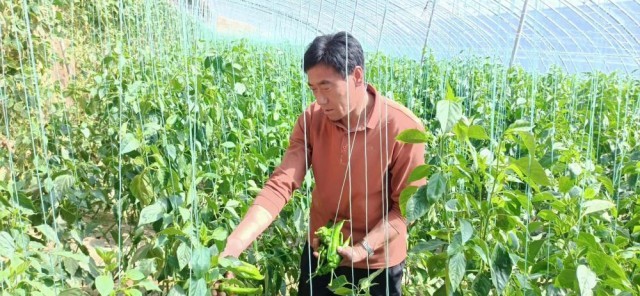

【/h/]3月8日,在宁夏吴忠市红寺堡区水发昊海现代农业产业园,村民刘思胜在大棚里劳作。新华社记者侯摄

【/h/]“我管理的19个大棚前两天刚采摘了4万多公斤辣椒。这一茬辣椒可以采摘到7月份,然后应该种植一茬西红柿。一年挣近30万元应该没问题。”刘思生笑着说。

【/h/]惊蛰刚过,宁夏吴忠红寺堡区洪德村红寺堡水发昊海现代农业产业园的辣椒进入采摘高峰期。

【/h/]这个工业园区是东西部的合作项目。去年重组后,居住在附近广材村的村民刘思生从“农民工”升级为“农业合伙人”。

【/h/]“这个‘农业伙伴’不是白叫的。工业园区从东部调拨农资,还派出技术人员。我将负责管理。种植的水果和蔬菜销往东部城市,我将与工业园区分享利润。”他说:“去年夏天3个月,5个棚赚了5万元,我马上加了19个棚。”产业园里像刘思生这样的“农业合伙人”有39人,管理着105家农家乐。

【/h/]近年来,依托东西部协作机制,来自东方的先进理念不断输入西部,从新兴领域延伸到公共服务领域,助力贫困地区加快乡村振兴。截至2023年底,宏德村所在的红寺堡区仅有一个设施农业,已带动5300多户农户增收,带动2.1万人外出务工,实现劳务收入1.2亿余元。

【/h/]红寺堡区是全国最大的易地生态移民集中安置区,有20多万西海固移民。脱贫攻坚初期,红寺堡有40个贫困村,贫困发生率为33%。弘德村贫困发生率高达88%,人均年收入仅1800元。老刘回忆说,“锅里缺粮、缸里缺水、身上没钱”的日子一去不复返了,当年的“干沙滩”变成了“金沙滩”。

【/h/]如今,“金沙滩”春色无限:超10万亩酿酒葡萄园、枸杞、黄花菜、中药材、肉牛、滩羊等特色农业提质增效;从几乎没有工业到新能源、轻工、纺织等现代产业,规模以上工业企业增加值年均增长19.8%;一栋栋新房整齐划一,水泥路四通八达,小广场在夜晚欢声笑语,“搬得出、稳得住、能致富”的目标正逐渐变为现实。

【/h/]春光明媚,工业园区内三层现代化透明玻璃温室在连片的农业大棚中显得格外醒目,充满未来感。从远处看,我可以看到里面的工作人员在忙碌。

【/h/]“生物实验室这几天刚开工,苗子再也不用从东边运了。掌握这项技术就意味着要离开技术团队。”产业园负责人李奇说,“我们引进了600多万元的无土栽培设备,将于今年5月开始种植西红柿,面向南北市场。”

【/h/]这是宁夏吴忠市红寺堡区弘德村(2023年7月摄)。(天妃摄)

【/h/]过去是摆脱贫困的典范,现在是先富起来。1972年,联合国粮食开发署考察西海固时,认为这里“不适合人类居住”。如今,在共同致富的道路上,西海固正在开辟一片充满活力的新天地。洪德村的变化折射出这个中国最大生态移民安置区的发展历程,也是“干沙滩”变“金沙滩”过程的缩影。

【/h/]“虽然我们是弱鸟,但我们也有先飞的意识和行动。”刘思生说:“我计划今年盖新房,学点技能,提升自己。我现在的生活是《宁敏镇》的续集。”

【/h/](3)繁荣的“硒”王村

【/h/]【“因地制宜大力发展特色产业,促进农村一二三产业融合发展,拓宽农民增收致富渠道。”——***】

【/h/]这是于都县紫山镇潭头村的油菜花田(3月6日摄)。(小张荣摄)

【/h/]江西杜愚,晨曦微露。

【/h/]“这种植物盛产富硒大米、富硒菜籽油和富硒蔬菜,我们村还有一个名为‘硒’王村的个体。”子山镇潭头村烈士后代孙冠发指着身后的富硒农田说。

【/h/]不远处,乡村田野里的油菜花盛开,现代标准蔬菜大棚白墙黛瓦,绿树成荫,景观凉亭点缀其中...

【/h/]这一美好而充满希望的画面来之不易。就在几年前,作为赣南老区的红军村,当地还流传着一句俗语:“子山潭头,两头患。三天晴天,三天阴雨。桶一上楼,锅里就没米了。”

【/h/]从脱贫攻坚到乡村振兴,潭头村始终把发展的关键放在特色产业上,走“产业富民、旅游兴村”之路,实现了新面貌。“我们村交通便利,有6000多亩富硒土地,还有丰富的红色资源,这些都是村里发展的宝贵财富。”潭头村村委会副主任刘锦华说。

【/h/]为做大做强富硒产业,于都县引进龙头企业深圳茂雄集团,采取“龙头企业+合作社+基地+农户”的经营模式,带动农民参与产业发展。龙头企业不仅带来了现代种植技术,还开拓了广阔的市场,蔬菜远销粤港澳大湾区。

【/h/]随着来这里旅游的游客越来越多,潭头村“两委”牵头成立了旅游开发公司,吸引村民参与合作经营,开发富硒餐饮、红色旅游、乡村民宿、农事体验等特色项目,每年接待游客约60万人次。

【/h/]依托文化和富硒产业,发展富民产业,融入城乡一体化发展格局,整治村容村貌,加强基础设施建设,促进农业、文化和旅游融合发展...

【/h/]当地打出乡村振兴“组合拳”,努力让老区成为创业致富的广阔天地,吸引越来越多的村民返乡创业就业。

【/h/]龙年春节刚过,40岁出头的刘维军和妻子的服装厂在潭头村正式开业。他们在广东工作时,积累了丰富的纺织服装管理经验。

【/h/]“我们厂现在有十几个员工,都是当地村民。他们每个月可以拿到三四千元的工资,上班后有更多的时间在家照顾老人和孩子。”刘维军说,在过去的五年里,这个村庄发生了巨大的变化。到县城只要15分钟,基础设施不比县城差。

【/h/]2023年,潭头村集体经济收入达350多万元,远超2019年的5万元。今年正月初十,潭头村连续第五年给村民分红。签字、按手印、领取分红、清点金额,342名入股的村民代表看着“真金白银”喜笑颜开。“目前我们家有打工、民宿租金、分红等几项收入,有20多万元。”孙冠发乐呵呵地说。

【/h/]只有走共同富裕的乡村振兴之路,人民才能过上更加美好的生活。村口的“笑脸墙”上,村民们一张张感人的笑脸是幸福生活的最好见证。

<【/h/]& lt;

<【/h/]& lt;

【/h/]这是潭头村的“笑脸墙”(1月24日摄)。新华社记者赖星摄

【/h/]“现在,我们更加努力,持续推进乡村振兴,向着共同富裕阔步前进。”刘锦华说,“下一步,除了继续做好富硒蔬菜产业,积极推进富硒产品认证和商标注册外,还必须针对粤港澳大湾区本地游客和客源市场的需求,加大旅游推广力度,继续做好农文旅融合文章。”

【/h/]【记者手记】

【/h/]共同富裕是社会主义的本质要求,是中国现代化的重要特征。但是,中国有14亿多人口,这样一个人口大国实现共同富裕的长期性、艰巨性和复杂性是没有先例的。最重要的是立足国情,走自己的路。

【/h/]在长江三角洲,物质资源丰富的永琏村人民努力使精神资源同样丰富;在西海固,受益于东西部协作机制,洪德村的人们正依靠自己的双手创造幸福生活。在革命老区,潭头村抢抓“土特产”拓宽致富路,广袤的田野孕育新希望...三村三路,虽然在时间和速度上,最终因地制宜、补齐短板,催生了全新的发展动能,创造了适合自己的发展道路。

【/h/]共同富裕没有捷径可走,但必须通过14亿多中国人民的艰苦努力才能实现。人勤春早。只要我们坚持一件事接着一件事干,一年接着一年干,共同富裕的蓝图终将成为现实。

【/h/]首席记者:刘康

【/h/]文字记者:、侯、赖星、柯高阳

【/h/]霍制作

【/h/]制片人:张晓松

【/h/]策划:王叔晖、冷艳艳、蒋芳

【/h/]中国新华社出品