记者手记:沿中老铁路感受一场“双向奔赴”的旅程

中新社昆明12月24日电题:记者手记:沿中老铁路感受一次“双向之旅”。

作者陈静

记者近日沿着中老铁路走进老挝,实地感受中老合作的“脉搏”。

在中老铁路的终点站万象,66岁的昆明人吕林即将度过他在老挝投资和工作的第15个年头。他担任董事兼副总经理的老挝文化旅游集团有限公司,计划将20世纪90年代中国援建的万荣水泥一厂、二厂改造成为国家级旅游经济产业示范区——老中文化产业园。

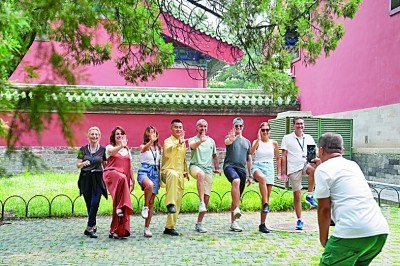

图为11月10日,吕林在其办公室介绍正在建设中的老挝吕雯大厦。(照片由受访者提供)

中国和老挝比邻而居,在上世纪60年代就建立了友好外交关系。2009年,中老关系提升为全面战略合作伙伴关系。也是在这一年,吕林进入了老挝。

“我们在乌多姆赛省成立了一家咖啡公司,采用公司免费提供种苗、肥料和技术,当地农民提供土地和劳动力的‘3+2’模式。”吕林说,老挝咖啡质量好,经济效益高,农民收入大幅增加。咖啡种植仍然是老挝政府鼓励的产业之一。

2021年,吕林见证了中老合作的历史性时刻——中老铁路开通。此后,世界各地的游客不断涌入老挝,带动了旅游、餐饮、交通和服务业的快速发展。“老挝工业基础薄弱,但自然风光和人文风情独特。发展旅游业是一条绿色和可持续的道路。”他说。

乘着中老铁路的“东风”,老挝将于2024年举办第四届“旅游年”系列活动。吕林参与了位于中老铁路万荣站的中老文化产业园的规划和建设。计划明年开放部分项目,共享发展机遇。

在中老铁路经过的老挝另一个著名城市琅勃拉邦,正在读大三的老挝姑娘凌薇正在紧张地准备最后的汉语考试。她就读的素万那普大学(以下简称SUDA)几年前开设了中文专业,招收来自老挝北部9个省的学生。如今,中文已经成为学校最受欢迎的专业之一。

图为素万那普大学的凌薇(第一排右二)与同学合影。(照片由受访者提供)

凌薇的老家在老挝北部的波乔省董鹏县,这里离中国比较近,距离金三角经济特区只有5公里。经过多年的建设,特区内的酒店、高速公路、码头等基础设施如雨后春笋般涌现,成为一座新兴的旅游城市。很多中资企业在这里投资,也吸引老挝人进入中资企业,寻求更好的发展。

三年前,在母亲的支持下,凌薇选择了中文专业。她的姐姐在获得中国政府的奖学金后,也于今年9月前往四川开始留学。

据苏联大学孔子学院院长宋敏-英介绍,随着老中两国在水利水电、旅游、商贸等领域的深入合作,越来越多的老挝人在学习汉语。学校的汉语教育由过去单一的语言教育转变为“汉语加专业”的模式,为各个领域培养既有专业技能又有语言优势的人才。

20世纪90年代初,宋敏·英在中国学习。她不禁感叹,“如今的教育环境大不一样了。那时候,我不得不去中国学习中文。现在,老挝公立大学和民间教育机构都可以学习汉语。”一个月前,云南援建的苏州大学孔子学院汉语教学楼奠基,将为学生提供更好的教学环境和设施。

期末考试结束后,凌薇将乘坐中老铁路前往万象,参加学校组织的大学交流活动。大学毕业后,她想成为一名翻译。姐姐是学管理的,想去中资企业工作。

凌薇说:“以前觉得在家乡找工作就不错了,现在想去万象甚至中国发展。沿着中老铁路,曾经遥不可及的地方近在咫尺。”(完)