留法岁月:那些留法中国学生后来怎么样?

【/h/]5月5日,在总统对法国进行国事访问之际,法国《费加罗报》发表题为《传承中法建交精神促进世界和平与发展》的署名文章。这片土地曾经诞生了许多具有世界影响力的哲学家、文学家和艺术家,为全人类提供了思想启迪。150多年前,法国人参与了中国福建船政和福建船政学堂的建设,法国是第一个接受中国学生赴法留学的国家。一百年前,中国青年赴法国留学,其中一些人为新中国的建立和发展作出了突出贡献。法国在西方列强中率先与新中国正式建交。“今天,在中法建交60周年之际,让我们一起走进法国年轻人曾经留学法国的岁月。

【/h/]1964年6月6日,中华人民共和国驻法国大使黄镇向法国总统戴高乐递交国书,新中国政府在巴黎设立大使馆。周恩来等待这一天已经很久了。虽然他未能亲自访问巴黎,但他委托工作人员找到了一家名为Aurori的咖啡馆,并不是为了拜访他的老朋友,而是为了偿还他赊账喝下的100多杯咖啡,并向拉丁区的一家咖啡馆发送了另外300盒中国香烟,这些香烟也用于偿还债务。当初,喝这些咖啡时,周恩来是一名靠人民供养的留法勤工俭学学生,当他付账时,他已经是一个大国了。

【/h/]大街小巷,数不清的浓浓咖啡馆,见证了20世纪上半叶成千上万法国年轻人失落而充实的法国岁月,他们大多在回国后成为各行各业的栋梁之才。

【/h/]法国支持中国学生勤工俭学。

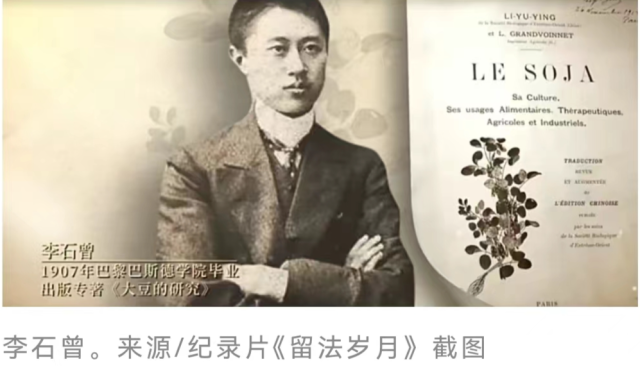

【/h/]在清政府鼓励留学生政策的推动下,各省各部纷纷向欧洲派遣留学生。1908-1910年前后,中国留欧学生总数约500人,其中留法学生140余人,公费与自费比例约为7: 3。回国后,官员和学生都担任了重要职务,自费留法者也产生了很大影响,如李石曾、张静江和吴稚晖。

【/h/]1902年,孙宝琦出任驻法大使。在随行人员中,李石曾和张静江实际上是搭便车到法国的。21岁时,李世曾是晚清重臣李鸿藻的第三子。孙家和李家是邻居,李鸿藻是孙宝琦的顶头上司。于是李世曾以武官的身份前往法国留学。他先是进入蒙城农业实验学校,毕业后进入巴黎巴斯德学院学习生物学。

【/h/]李石曾在法国与父亲的得意门生吴稚晖保持着密切联系。吴稚晖曾卷入苏宝案,1903年随蔡元培流亡英国,后辗转法国。他提倡“努力学习”和“节俭学习”,以实现让大多数人出国留学的目标,李石曾对此印象深刻。1907年,吴稚晖和李石曾厉行节俭,生活费减少了一半。他们还成立了印刷局和豆腐公司,组织自费留学生和在巴黎的中国工人在工作中兼职学习。张静江到达法国后,他成立了快递公司,这实际上是一个自费介绍法国学生到法国的机构。

【/h/]1912年,民国政府成立后,李石曾、吴稚晖、回国,与吴等人一起在法国发起了节俭会。首席教育官蔡元培刚结束德国留学,非常支持节俭运动。数百名学生通过节俭协会去了法国。袁世凯上台后,李石曾、蔡元培等人再次流亡法国,节俭运动表面上中断,实际上正在酝酿一场井喷。

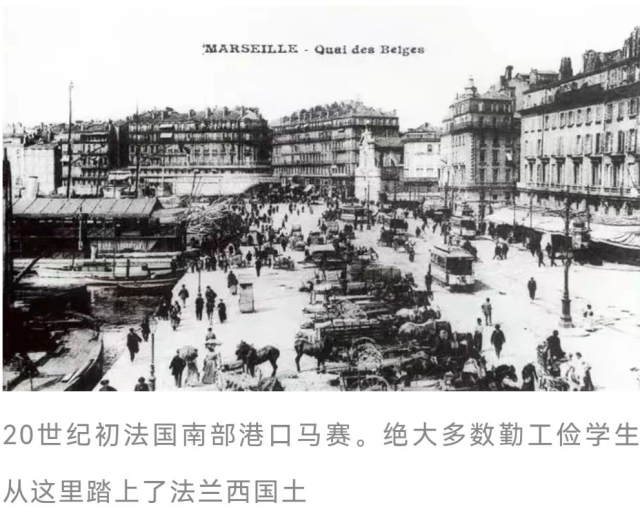

【/h/]1916年,随着袁世凯的去世,中法人士在巴黎发起成立了中法教育会,以促进勤工俭学,并在1919年达到顶峰。五四新文化运动后,“劳动神圣”的观念深入人心,自由、平等、博爱的法国深受青年知识分子的向往。蔡元培、李石曾等人的大力宣传加深了这种情结。法国的学费和生活费比英美低,求职条件更宽松,这些都是吸引平民子弟的因素。法国留学的门槛很低。任何愿意在14岁或以上到法国留学的人,不分性别,都可以加入该俱乐部。学期三年,每年学费500到600元。学会法语、普通科学和简单艺术后,该协会可以为法国办理免费护照和预订舱位。各国军阀为了表示对教育的支持,纷纷慷慨资助赴法留学生。

【/h/]法国方面也积极配合。当时,法国与其他欧洲国家一样,经历了原始积累时期,意识到八国联盟式的抢劫和战争索赔只能一蹴而就,而无法从中国的巨大市场中获得可持续的利益。看到英国和美国已经占据了中国高等教育的很大一块区域,有人建议我们应该从长远的角度发展中法关系,增强法国在中国的影响力。1919年7月,法国政府向中国留法勤工俭学学生赠送了500张优惠船票以示欢迎。法国外交部文件中的一段话指出了他们支持勤工俭学的原因:

【/h/]“战前,中国青年主要去了美国、英国和德国。法国获胜后,他们转向法国...显然,这符合法国的利益:因为如果中国的这些年轻人接受其他国家的培训,他们将脱离我们的影响。从政治和行政的角度来看,他们将对我们极其冷漠或成为我们的敌人;从工业和商业的角度来看,他们将成为竞争对手,而不是我们的客户,并将不再为我们服务。”

【/h/]艰苦的工作铸就了红色先锋

【/h/]中国和法国都希望加强文化和教育合作,这促成了1919年至1920年的法国留学潮,约有2000名学生分20批前往法国。没想到的是,1920年下半年,严重的经济危机使法国社会萧条,工厂裁员,物价飞涨,连法国人都很难找到工作,更不用说语言不通的中国留学生了。即使有中国人的内部竞争,学生的体力和吃苦耐劳的精神也无法与华南理工大学的学生相比。根据周恩来记录的数据,在1921年9月之前,有1,579名工读学生,其中599人在法国各种学校学习,200多人在工厂工作,700多人是没有工作或学习的“漂泊者”。李世曾等人早年留法时接受了无政府主义。他们试图依靠社会、家庭甚至学生的力量,拒绝政府的必要支持。他们缺乏规划和远见,当他们遇到重大困难时,很难结束。从1919年底开始,中法教育会改变宣传策略,严格限制留法勤工俭学生赴法,希望减少寒门学子的盲目行动,但内地来沪守株待兔的留法学生势不可挡。到1920年12月,在最后一批学生乘坐智利号离开上海后,中法教育会不得不停止工作半年,并拒绝了所有会员事务。

【/h/]在法国,学生们见识到了什么是真正的资本主义血汗工厂。王若飞每天早上五点起床,晚上九点半以后睡觉,每天在钢厂工作八个小时,挤出两个小时看书。李在雷诺汽车厂每天工作13个小时,搬运沉重的铁块制造铁模具。陈毅回忆说,每次他去市场割肉买菜时,只有看着自己的血汗钱没有被掏出来时,他才会感到内心痛苦。邓小平在法国呆了五年零两个月。他只在诺曼底西部的Baye中学短暂地教过法语,工作了大约四年。几十年后,他和他的法国朋友开玩笑说,为什么我这么小是因为我在16岁的时候长大了,我不得不在法国工厂里吃硬面包和喝冷水。

【/h/]在参加勤工俭学的学生中,有些人对学习是真诚的,有些人对以低成本实现出国梦想感兴趣,还有大量年轻人在国内接受了马克思主义的影响,想来到旧资本主义国家寻求救国之道。来自湖南的年轻人最为突出。以蔡和森、李、向警予、蔡畅等为代表的湖南学生团体在出发前具有浓厚的马克思主义背景。留法期间,赵世炎、周恩来、邓小平、陈毅、李富春、李李三等来自世界各地的进步青年与蔡和森一见如故。如果法国真的能像预期的那样提供大量合适、便利的工作机会和学习条件,留学生可能不会那么快“醒悟”。在法国艰苦工作的经历让这些思想多元的年轻人对资本主义制度感到绝望。他们目睹了法国工人的多次罢工,利用宽松的文化环境阅读了大量宣传马克思主义的作品,受到了极大的触动。万万没想到留法学生回国后会成为政治权力的掘墓人。

【/h/]文艺青年留学的天堂

【/h/]20世纪20年代末30年代初,有一些来自中国的年轻人来到法国的城市和乡村学习。他们不一定有明确的留学目标和固定的居住国。由于国内局势黑暗动荡,他们来到欧洲寻找新的人生方向,或因反对国民党当局而在国外避难。法国的自由和浪漫以及相对较低的生活成本吸引了他们。

【/h/]年轻时的巴金信奉无政府主义。他曾撰文分析无政府主义在中国的实现途径。一个是模仿法国和俄国的暴力革命,另一个是由英国总同盟进行罢工。国内形势使巴金情绪低落。他不喜欢俄罗斯。英国的生活成本太高了。法国比其他国家更容易接受中国学生。因此,他很想去法国。1927年,当他的家乡濒临破产时,在两个哥哥的帮助下,巴金得以前往法国。然而,他并没有按照哥哥的期望进入大学学习工程学,而是漫不经心地阅读,致力于写作,并逐渐走上了职业作家的道路。他第一次以巴金的笔名出版了小说《死》。

【/h/]1925年,朱光潜被安徽省教育厅录取为正式学生,进入苏格兰爱丁堡大学学习。他搬到法国学习爱情。出国前,朱光潜在浙江省春晖中学任教。1927年,他以前的学生Xi·金吾去了欧洲,朱光潜帮助她联系了巴黎的一所中学学习法语。几个月后,Xi·金吾进入了法国斯特拉斯堡大学,朱光潜爱上了她。为了更接近Xi·金吾,并考虑到法国的生活成本是英国的一半,朱光潜于1931年转入斯特拉斯堡大学攻读心理学博士学位,并于第二年与Xi·金吾结婚。

【/h/]1927年大革命失败后,傅雷受到惨淡社会的刺激,说服家人让他在法国专心学习。傅雷考入巴黎大学文科系。留学期间,他不仅打下了扎实的翻译基础,还提高了对艺术和音乐的欣赏能力。傅雷、朱光潜、刘海粟、庞薰琹等留法青年艺术家经常在咖啡馆里一坐就是几个小时,大声交谈,结下了深厚的友谊。

【/h/]在中国学习的学生建立了现代艺术教育体系。

【/h/]20世纪上半叶,在中国留学的所有学生中,选择艺术专业的比例最高。据不完全统计,这一时期赴法留学的学生约有150人,人数看似不多,但成功率极高。他们几乎都回国成为各自学校的主人,并于年共同建立了现代艺术教育体系。

【/h/]1911年,吴法丁以官费赴法国学习法律,但他热爱艺术,经常出入巴黎各大美术馆。后来,他干脆进入了巴黎美术学院,成为最早在法国留学的正规美术生。从1911年到1919年,去法国学习美术的学生平均每年只有一名。留日学生仍是美术领域的绝对主力,如高、、陈、、等。

【/h/]20世纪二三十年代,法国美术蓬勃发展。正在学习的学生和已经成名的画家都把去法国作为他们的新方向,而巴黎作为世界艺术之都吸引了他们的注意力。从1919年到1933年,先后有、林、林风眠、潘、、方干民、庞薰琹、常书鸿、、刘海粟、徐悲鸿、严、王林一、艾青、吕斯百、吴作人、王子云、华天佑等。勤工俭学的机会使一些来自贫困家庭的年轻人得以旅行,如林风眠、林郑文和艾青。到达法国后,他们也像其他勤工俭学的学生一样工作。由于他们的专业特长,似乎更容易找到报酬更高的工作,如林风眠作为广告招牌画家谋生。林后来与主张留法的蔡元培的女儿蔡威廉结婚。蔡威廉也是一位著名的画家。

【/h/]法国艺术教育非常国家化,学校管理宽松,学生不必严格上课,与老师见面的机会也很少。知名艺术学院和大学在学生支付学费后向各大博物馆发放通行证。学生可以沉浸在世界顶级艺术殿堂中,如卢浮宫、凡尔赛宫、巴黎圣母院等。他们还可以接触印象派博物馆、现代美术馆和私人工作室中的最新流派。你是想按部就班地呆在学校里,还是沿着塞纳河游荡,完全取决于你的个人爱好。

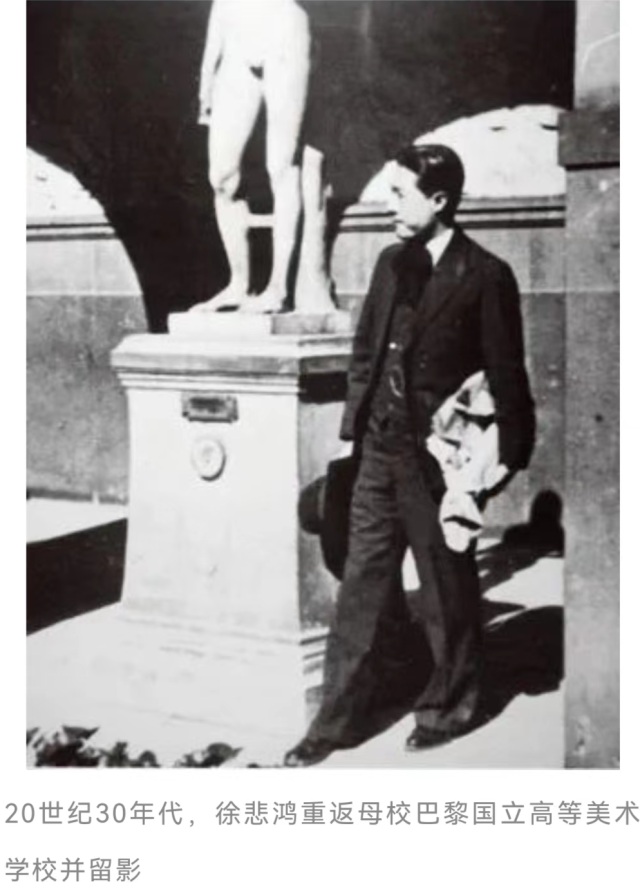

【/h/]徐悲鸿和林风眠都进入了法国美术教育的最高学府——巴黎国立美术学院,但他们却走上了完全不同的道路。徐悲鸿在出国之前就已经成名了。他非常了解法国的情况。他的目标是学习西方写实艺术,改造中国画。因此,他沿着学术路线一丝不苟地训练,并在回国后实现了自己的初衷。

【/h/]林风眠出国时刚刚19岁。像许多赶时髦出国的年轻人一样,他当时心情很困惑。他不知道法国是什么样子,也不知道自己想要什么。当他到达多彩的法国时,他无法抗拒塞尚、莫奈和马蒂斯的“诱惑”。他整天逃课,逛博物馆和展览。他痴迷于对学术没有吸引力的印象派和现代主义,他还热衷于东方艺术博物馆中的中国汉唐艺术图案,逐渐创造了一种吸收中西艺术长处的新绘画风格。

【/h/]庞薰琹最初进入与巴黎美术学院齐名的大别墅画院学习,但中途离开,在私人和私人工作室和画廊学习,最终将西方现代主义艺术与中国传统装饰艺术相结合,形成了自己的学校。

【/h/]1925年林风眠回国后,出任国立北京艺术专科学校校长。这一事件被视为一个里程碑,标志着留法美术生开始取代留日美术生,进入主流地位。1928年南京国民政府成立后,在蔡元培的支持下,留法学生取得了美术教育的主导地位。徐悲鸿执掌国立大学教育学院美术专业近20年,带领留华学生统一美术。

【/h/]抗日战争中断了留学事业。战后,吴冠中、熊秉明、赵无极、朱德群等人立即赴法留学,延续了中国美术界青睐法国的局面。1949年后,留法学生身份延续,艺术学校采用苏联的教学模式和方法。苏联现实主义与法国学院派绘画并不矛盾,留法的现实主义者可以尽力排除政治干扰,继承自己的艺术理念。林风眠、吴冠中、赵无极、朱德群等在法国接受现代派艺术的画家不可避免地被边缘化。幸运的是,他们顶住了压力,或在国内坚持探索或走出国门,各自取得了优异的成绩。

【/h/]1949年后,冷战的铁幕切断了法国学生前往中国的途径。直到1964年中新两国建交,第一批公派留学生才由New派往法国。这些学生在业余时间最受欢迎的旅游项目是寻找老一辈领导人的足迹,如周恩来和邓小平年轻时的足迹。

【/h/]1975年,邓小平作为中国副代表访问法国,法方特意安排他重访他生活和战斗过的里昂。在回家之前,邓小平买了很多面包,工作人员不明白他为什么一个人买这么多面包。这是他带给、聂和李富春的礼物。当年他带着内伤吃的法国面包,现在回忆满满。

【/h/]作者|李想