点燃创新引擎 激活发展动能——“高质量发展调研行”聚焦发展新质生产力

机械臂逐渐取代流水线上的工人,工厂正在向智能化转型升级;攻坚“硬科技”,自主掌控产业链,打造“本土化”机器人;借助未来网络,医生给5000公里外的病人做手术,未来产业创造未来产业...

新华社记者近日以多种方式参加“高质量发展调研之旅”,深入广东、上海、江苏、辽宁等地采访。在产业转型升级的生动场景中,在“深耕领域”不断突破的创新成果中,他们感受到了各地大力推进现代产业体系建设、加快发展新型优质生产力的蓬勃生机。

传统行业充满新的活力。

走进沈阳鼓风机集团的车间,大屏幕上实时滚动着各条生产线的生产信息。“通过数字化转型,像我们这样的老企业也焕然一新。”神谷集团董事长戴表示,传统车间正在不断向智能化转型,人、机、料等生产数据流水线受控,大大提高了工作效率和产品质量。

拥抱数字化,大量传统工厂正在升级。

叶轮等核心部件加工效率提升28%,每年节约图纸190多万张...神谷集团实现了可观的降本增效。

位于辽宁营口仙人岛经济开发区的康辉新材料科技有限公司工人在生产车间检查产品(6月13日摄)。新华社记者章雷摄

推动业务、数据、设备“上云”,加快“老字号”品牌上线...来自辽宁省工业和信息化厅的数据显示,辽宁省传统产业数字化正在加速推进。目前,全省已培育省级工业互联网平台近90个,建设数字化车间222个,智能工厂115个。

在辽宁丹东孔雀表业(集团)有限公司展示中心拍摄的双陀飞轮机芯模型(6月18日摄)。新华社记者樊玉清摄

辽宁省委书记彭浩表示,辽宁将继续做好结构调整的“三大文章”,加快“数字辽宁、智能强省”建设,因地制宜发展新型优质生产力,努力构建具有辽宁独特优势的现代产业体系,以“辽宁行动”更好地服务“全国第一”。

辽宁传统产业加快转型升级,是因地制宜加快发展新品质生产力的生动写照。

在上海,传统行业的无人作坊越来越普遍。

这是上海嘉定安博福智能工厂的车间(5月23日摄)。新华社记者弓兵摄

走进嘉定汽车零部件龙头企业安博福工厂,各种工业机器人有条不紊地忙碌着,看不到几个工人。零件组装、注塑成型、立体仓储、工厂物流,一系列精密加工流程都由机械臂精准完成。

这些“由机器人制造”的产品不仅满足国内需求,还漂洋过海销往欧美市场。

这是在宝钢宝山基地拍摄的“黑光厂”内景(5月22日摄)。新华社记者弓兵摄

在宝钢宝山基地,公司与华为合作,探索AI大模型在钢铁行业的应用,推动钢铁生产过程的智能化升级。

汽车板是宝钢的“黄金产品”,市场份额超过50%。“汽车板生产线实现了AI的主要操作,可以处理800多个数据和参数,预测未来30分钟内工艺参数的变化,并向相关控制系统发出指令,完成毫秒级实时控制。”宝山钢铁股份有限公司冷轧厂副厂长刘德成表示,AI的主要业务提高了产能和产品性能。

随着数字技术嵌入R&D、生产和流通企业,中国的传统产业正在进行全方位、全链条、系统化的改造。传统产业与新技术的结合,不仅突破了传统制造技术的局限,而且拓展了产业的范围和运作方式,促进了传统产业向高端化、智能化、绿色化的转变。

新兴产业向高端跃升。

攻坚“硬科技”,打造长三角科技创新共同体。

记者在上海新时达机器人有限公司看到,一台弧焊机器人交付给一家汽车制造商,控制器是上海制造,伺服电机是浙江制造,减速器是江苏制造,外壳是安徽制造。各级零部件供应商不出沪、苏、浙、皖。

机器人的三大核心部件——控制器、伺服电机、减速器,曾经长期由国外品牌主导,现在这种情况正在被扭转。

新时达作为长三角打造的机器人产业链“链主”,带领12家上下游企业合作研发,以点带链,构建自主可控的产业链生态。自2022年下半年以来,已有超过4700台此类机器人出货。

在捷卡机器人有限公司上海展厅,机器人正在进行咖啡冲泡(5月24日摄)。新华社记者弓兵摄

上海是中国第一个将机器人密度纳入统计的地区。预计2025年重点行业机器人密度将达到每万人500台。

上海市市长龚正表示,2023年,上海工业战略性新兴产业占工业总产值的43.9%。上海将坚持科技创新引领,将更多科技创新成果及时应用于具体行业和产业链,积极推进新型工业化,培育一批世界级高端产业集群。

新兴产业布局不仅是产业迭代升级和弯道超车的必由之路,也是提升产业竞争力的关键支撑。找准发展方向和突破口,在全国多地进行补链、强链、延链,以“含新量”提升“含金量”。

【/h/]位于广东省佛山市的远点智能科技有限公司车间内,员工在操作数控机床(5月16日摄)。新华社记者李仁子摄

专注高端数控系统创新、高效激光机床设计制造、相关工业软件自主研发...在广东佛山,广东原点智能科技有限公司围绕核心技术加大自主研发力度,向高端数控机床“新赛道”进军。

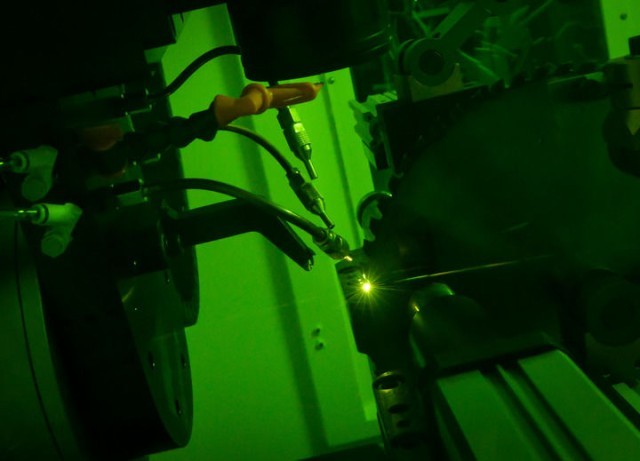

这是在位于广东省佛山市的远点智能科技有限公司车间拍摄的数控机床激光雕刻场景(5月16日摄)。新华社记者李仁子摄

高端数控机床是我国加快突破“卡脖子”技术的重点领域之一。“我们的激光数控机床95%的核心部件都是国产的,剩下的5%也可以在国内替代,可以说彻底打破了国外的垄断。”公司副总经理刘志峰在介绍原点智能生产的一排排激光数控机床时,难掩自豪。

广东省省长王伟忠表示,广东坚持以实体经济为基础、以制造业为主导,加快推进新型工业化,以科技创新推动产业创新,因地制宜发展新型优质生产力,巩固提升现有8个万亿级产业集群,集中打造一批新的万亿级、5000亿级产业集群,努力建设更高水平的制造业强省,加快建设具有全球影响力的工业科技创新中心。

在广东拓思达科技有限公司,工作人员校准一台工业机器人的绝对定位精度(5月17日摄)。新华社记者徐佳宇摄

国家统计局数据显示,一季度高技术产业投资同比增长11.4%,比去年同期加快1.1个百分点。其中,高技术制造业和高技术服务业投资分别增长10.8%和12.7%。当前,我国工业高新技术突破速度和工业化步伐进一步加快,战略性新兴产业在工业中的比重稳步提高,工业整体竞争力日益增强,新型工业化基础更加坚实。

用未来工业创造工业未来。

利用最大延迟抖动小于50微秒的未来网络,医生可以远程控制手术机器人给5000公里外的病人做手术;高速飞行“空在车内”把旅程从几个小时缩短到几十分钟;得益于大模型,仿人机器人具备了自主学习的能力...

记者在调查过程中,亲身感受到一系列令人惊叹的“未来技术”不仅令人印象深刻,而且源自未来产业。各地都在积极抢抓新赛道,用未来的产业创造产业的未来。

游客在江苏苏州昆山的昆山元宇宙产业园元宇宙展厅体验VR游戏(6月1日摄)。新华社记者李玉摄

戴上AR头盔,现场的人、景、物都可以呈现各种信息标签状态。分享这些信息可以使人们和人们一起工作...在苏州昆山的元宇宙产业园,这一幕不是电影,而是新的工业应用。

游客在江苏苏州昆山的昆山元宇宙产业园元宇宙展厅体验VR游戏(6月1日摄)。新华社记者杨磊摄

超宇宙产业超前了。昆山聚集68家骨干企业,打造17个应用场景,覆盖智慧城市、文体旅游、智慧教育、工业制造等领域,让元宇宙加速走进生活。

超前布局更有利于大局,优先发展更容易占得先机。

2016年立项,2020年发布全球首个确定性广域网创新测试结果,2021年向社会提供测试服务...今天,未来网络测试设施(CENI),信息传输“高速公路”,已覆盖中国40个主要城市。

在南京未来网络科技城,CENI作为国家重大科技基础设施,正在进行全面验收,即将向社会提供开发共享服务。

江苏常州李智能制造基地焊接车间内的机械臂正在工作(5月31日摄)。新华社记者刘摄

江苏省委书记信长星表示,未来产业发展的特点是高风险和不确定性。江苏秉持包容审慎的态度,尊重产业发展规律、企业主体地位和基层创造,给市场发展和企业竞争留下足够空间,为发展新的优质生产力创造良好环境。

今天的未来产业,就是明天的战略性新兴产业,是赢得竞争的支柱产业。

从研发无人船到研发人形机器人和外骨骼机器人;从探索半导体碳基温控器件到研制“海翼”水下滑翔机...辽宁结合当地情况布局了多条未来赛马场。

依托苏州实验室、紫金山实验室、太湖实验室等重大创新平台矩阵,江苏将因地制宜自主安排未来产业基础研究,每年将实施15项以上前瞻性技术研发项目,提升创新战略能力。

上海新时达机器人有限公司位于嘉定的智能工厂内,工作人员正在忙碌(5月23日摄)。新华社记者弓兵摄

上海正在加快建设重大科技基础设施集群,聚焦人工智能、合成生物学等前沿领域,建立新的R&D机构。

……

只有不断提高原始创新能力,才能不断开辟新的赛道,打造经济发展的新引擎。各地正昂扬奋进,发挥优势,乘势而上,因地制宜发展新型生产力,推动高质量发展。

文字记者:戴晓河、龚文、邹、杨绍功。

海报设计:马的发展

统筹:黄小希、何雨欣