去写信吧

热爱写作的伙伴们:

你好!

初次见面应该怎么称呼?同志们,朋友们,战友们...你我是同一片文学天空下翱翔的伙伴空,文学连接着远方的你我。过来,请让我问你:你喜欢写信吗?如果你还没有感觉到这封信,请允许我占用你一点时间。我想分享一些有趣的故事。

文学无疑是一个漫长的旅程。有人因为一本书踏上了起点,有人因为一个人踏上了起点,而我,惭愧的说,就是为了一口水果,错误的开始了我的旅程。小时候小区的门卫是安徽人,大家都叫他“小安徽”。“小安徽”原来在小区门口摆流动摊位卖水果,门卫室空成了门卫。他卖两种水果:普通的和切成串的,切好的价格也不贵。遇到有小孩的人,我总会给小孩一个西瓜或者菠萝。在甜丝丝,切片西瓜是凉爽和冰冷的,比冰棍更美味。一直希望“小安徽”给我送水果,但又不好意思开口要。于是我央求爸妈给我订一份报纸,这样我从门卫室拿报纸的时候,很多人说几句,“小安徽”就会说:“哎,等等,吃点水果再走。”

我吃水果的次数不多,但是我有读书的习惯。我上小学的时候,郑先生的书摆满了书架。我估计我看他的《飞马》的次数超过了语文课本。初中的时候,我迷上了契诃夫和马克·吐温,写作的时候总是拿着棒棒糖试图模仿。都是马尔克斯的错,让我在高中自习课上无数次站起来。至于我是什么时候爱上文学,决定成为作家的,现在记不清了。

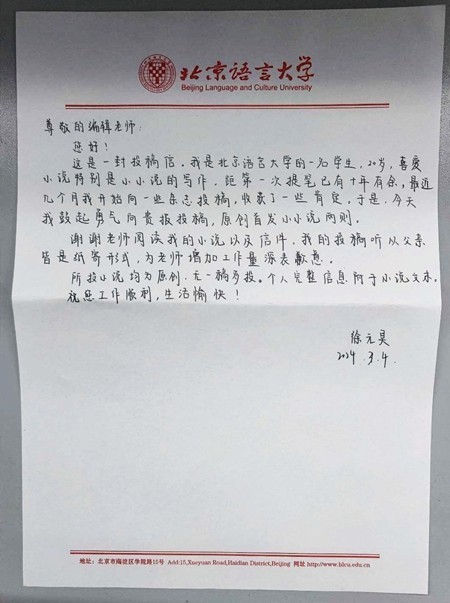

或许,我们都曾把星空的想象写在作文本上,只为得到一两句赞美,却得到一个红如钢铁的惊叹号;或许我们都曾不满于命题的束缚,另辟蹊径,却又因为重回拥挤的队伍而被斥责。一开始我会把笔扔掉,伤心很久。但渐渐的,我开始把贬低当成止痛药,越吃越麻痹,忽略了,大学时毅然选择了文学。进入大学,就开始有所贡献,一次次失败。一次谈话后,父亲建议我用手写信件投稿。我喜欢写信,但说实话,我有点犹豫。

不认识投稿的编辑。告诉他手稿以外的事情合适吗?况且投稿是文章,不是说辞,注重提高稿件质量才是正途。父亲摇摇头说,你弄错了目的。不管投稿成功与否,都要认真对待。一方面是文章没有错别字,一方面是手写的投稿信。不管结果如何,你对这个贡献是认真的、严肃的,这是尊重的表现。想了很久,我决定听父亲的话,开始写信投稿。如果只有网上渠道,尽量完整真诚地写邮件。

终于,在一个温暖的冬日早晨,我收到了《精选微型小说》老师夏阳的回信。第一次被别人夸,虽然只是简单的“势”,但是一个19岁的男生会在心里做一个录音机,放大器,没日没夜的听。由于经验不足,我没有在邮件里附上微信。夏阳老师问我联系方式的时候,我估计他也没想到,我太激动了,会把我的邮箱号码用邮件发过来...

不久之后,我给《中国青年作家》寄了一封投稿信。我坐在一张木桌前,轻轻地展开一张白色的信纸。我看着它,思考着词句,也许我应该看很久,也许我会起身走到窗前,凝视这温柔如丝的夜。最后,我拿起笔,在别的地方轻轻一拍,确保不会溢出来。第一个词很重要。你要尽量写得工整,后续的字会像流水一样静静地印在纸上。封口后,我靠在椅子上,静静地看着:中国青年作家报编辑部(已关闭)。

虽然稿子没有被录用,但幸运的是,我得到了和编辑对话的机会。看着屏幕,编辑回答“手写感人”。我想说,触动的不仅仅是接收器。很长一段时间,我对手写信件的疑惑一直没有得到解答,因为你不可能要求杂志回复每一篇没有成功的稿件。在这个快节奏的时代,大家都很忙,我们在交往中最大的恐惧就是占用别人不该占用的时间。提问怕占用老师时间,投稿怕占用编辑时间,应聘怕占用面试官时间。我们早就明白这一点。但编辑的回复让我放心,让我相信无论什么时代,情感的传递永远不会过时。

开始投稿已经一年多了。习惯了书稿石沉大海,麻木了,忘记了写作背后我们作为普通人的一面。当作家写作时,他是自由的。不是每个人都是作家,但我相信,当一个人在写作的时候,他也是自由的。这种自由在于他可以敞开心扉。再谨慎的人,也会在笔墨的流转下,慢慢放下戒备,流露感情。而且人不能忽视情绪。一封手写的信,可以看出写信人是什么样的心情,在信中倾注了什么样的梦想和期待。它建立的不仅仅是一个沟通渠道。信会感动别人,就像《让人有归属感的信》感动了我。

所以,写封信吧。给你的父母、朋友甚至陌生人写信。写信告诉他们你的快乐或烦恼。写信告诉他们你的爱、梦想和希望。也许写信只是一种仪式感,但就像在笔记本电脑里,有人坚持用纸和笔写字,像电子书扫街,有人书店固执地拒绝进咖啡馆。也许这是感动自己的一个不必要的举动,但正是这个“不必要的举动”给了我和信的所有写信人极大的快乐。

而且我真心希望你也能成为享受这份快乐的一员。

徐元浩(20岁)是北京语言大学的学生。